こんにちは。境界知能のみさきです!

あなたはどんな人生にしたいですか?

私は「楽しい人生にしたい」です。

せっかく生きているんだから、楽しく生きたい!

このブログを通して、あなたに合う心地よい人生に近づけたらうれしいです。

ブログのテーマ

みさきの境界知能ブログのテーマは、「自分に合った生き方をしよう」です。

境界知能当事者みさきの経験を通して、日常生活での工夫や心の持ち方など「心地よく生きるためのヒント」を発信しています。

私は子どものときから、周りのペースについていくのに必死でした。

自分に合わない生き方してたら、つらくなるのはあたりまえです。

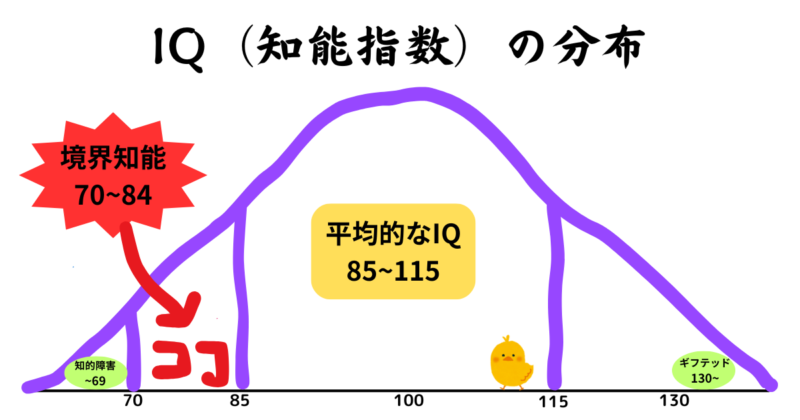

境界知能とは

境界知能の人は、日本人全体の約14%(約1,700万人)いるといわれています。

境界知能は障害とされていません。

境界知能というだけでは障害者手帳を取得できないので、基本的に障害者支援は受けられません。

境界知能の基本

境界知能とは、IQ(知能指数)が70〜84の人のことです。

一般的なIQ(知能指数)の平均は85〜115とされています。

IQ(知能指数)が70を下回ると、知的障害となります。

健常と障害のあいだにいるのが「境界知能」です。

境界知能の特徴

境界知能の特徴は、認知機能が弱いことです。

といった特徴があります。

なにをするにも時間がかかります。

私は学校の授業についていけず、人と話すこともすごく苦手でした。

境界知能は生きづらい

境界知能にとっての生きづらさは主にこの2点かな、と思っています。

見た目だけでは、平均知能の人と区別がつきません。

職場で普通の人が仕事してなかったら、怠けてるようにみえますよね。

ミスが多かったら、仕事が増えてうんざりしますよね。

怠けてミスが多い人と一緒に仕事がしたいなんて人はいないと思います。

ミスが多かもしれないけど…

怠けてるように見えるかもしれないけど…

本人、実はめちゃくちゃ一生懸命かもしれません。

むしろ誰よりも努力しているかもしれません。

見た目ではわからないから、周りからは理解されにくい。

煙たがられて、のけ者にされて、だんだん孤立していく…だんだん居場所がなくなっていく…

人間は社会性の生き物なので、居場所がないと不安や恐怖が強くなり、生きづらさの原因となります。

私自身、いつからか「自分は普通じゃない」と感じていました。

通っていたのは普通学級です。

もし支援学級に入っていたら、つらい思いをせずに済んだかもしれないのに…

そんなことを思っていましたが、境界知能は支援学級には入れないことを知りました。

かといって普通学級の授業にはついていけません。

学校の中に、私の居場所はどこにもありませんでした。

境界知能の人は障害者ではないから、社会福祉の支援対象からは基本的にはずれてしまいます。

社会に出たはいいけど、そこでものけ者にされてしまったら…どうしたらよいのでしょうか。

自己紹介

私のこと、家族のことを簡単にご紹介します。

私のこと

私は境界知能当事者です。

子どものときから周りについていけなくて、自分に対して違和感を持っていました。

境界知能を知ったきっかけは、自身の発達障害を疑って知能検査を受けたことです。

自信がなくて、自己肯定感も低くて「自分にはなにもない」と思っていましたが、楽しい人生にするために自分のペースでゆっくり学んでいます。

家族のこと

我が家は夫婦と愛犬1匹の家族で、子どもはいません。

夫は昭和30年(1955年)生まれ、私は昭和60年(1985年)生まれで、夫とは年齢が30歳離れています。

愛犬は元保護犬の女の子。

保護団体から引き取りました。

名前は「はなこ」といいます。

はなこちゃんはこのブログでたまに登場します。

はなこだよ。よろしくね!

大切な家族に支えられて、自分のペースでゆるっとのんびり生きてます。

心を少し楽にするためのポイント

本や動画で学んだことを参考に、心を少し楽にするためのポイントをまとめてみました。

- 無理しない

- 人と比べない

- 焦らない

- 自分のことを知る

どれも簡単なことではありません。

時間はたくさんかかりますが、無理のない程度に意識して取り組んでいくと、少しずつ心が軽くなっていきますよ。

①無理しない

みんな基本無理して生きているんだろうな…と、私はなんとなく思っています。

「疲れたら休む」社会に出るとそれが許されないことが多いように感じます。

疲れて休むと「怠けてる」って思われてしまいそうですよね。

障害特性を持っていると、限界ぎりぎりでがんばってやっと平均知能の人についていく感じです。

ぎりぎりでもついていければいいほうで、ついていけないことのほうが多いかもしれません。

自分でも気づかないうちに、体力的にも精神的にも限界を迎えていることも多いのではないでしょうか。

心も体も、壊れてしまったら治すのは大変です。

②人と比べない

人と比べてしまうのは、人間の本能でもあります。

比較対象となる人間が周りにいる以上、人と比べてしまうのは仕方のないことです。

人と自分を比べること自体は悪いことではありません。

何がいけないかというと、人と比べることで必要以上に落ち込んでしまったり、攻撃的になってしまうことです。

本来なら自分に使うべきエネルギーを、他人に向けてしまっています。

ただでさえ、平均知能の人より体力も精神力も限られているのに…

大切な活動エネルギーを人と比べることに使ってしまうのはもったいない!

自分のもつ限りあるエネルギーは、自分のために使うのが一番いいと思いませんか。

③焦らない

子どもの頃から理解も行動も遅くて、常に急かされる環境にいたためか、無意識に焦っていることが多いです。

早くしなきゃ!

早くしなきゃ!!

早くしなきゃ!!!

気づかないうちに呼吸が浅くなっているときもあります。

そんなときはゆっくり深呼吸して、「大丈夫、焦らなくていい」「ちょっと落ち着こう」って。

意識して自分に言い聞かせます。

④自分のことを知る

自分と向き合うことはとても大切です。

自分自身に問いかけて、自己対話をたくさんしました。

自己対話をするときに大切なのは、事実と感情を切り分けることです。

- 事実を見つめ

- 感情と向き合う

感情はどうしても【出来事】にくっついてきます。

嫌なことがあったら、誰でも悲しみや怒りの感情が出てきますよね。

【出来事】にくっついてくる感情を一旦切り離して、コントロールします。

これを自分のなかで繰り返し行い、書き出します。

これは「セルフ認知行動療法」と呼ばれるもののひとつだそうです。

自分なりに試行錯誤して行っていました。

「自分の身の丈」を知ることも、心を少し楽にするヒントになります。

誰にでも理想や憧れってありますよね。

でも、そこにたどり着くための数ある条件のなかで「生まれ持ったもの」がとても重要だということを、身をもって実感しています。

子どものときから平均知能の人と同じ土俵に立たされていたから、なんの疑いもなく「自分にもできるはずだ」って思っちゃってました。

でも現実はハードルがものすごく高い。

いつも自分だけ取り残されちゃう…

できないことが多くて、自信がつかず自己肯定感も低くなっていきます。

「自分の身の丈」を知ることができれば、自分のペースで生きるヒントが見つかります。

心を少し楽にするための5ステップ

私が実際にしている「心を少し楽にする方法」をご紹介します。

- 自覚:気づく

- 自己認識:現状を受け止める

- 自己受容:ありのままの自分を受け入れる

- 自己理解:自分のことを知る

- 行動:試してみる

①自覚:気づく

何事もまずは「気づくこと」から始まります。

違和感がある時点で、生きづらさを感じていると思います。

言葉にはできなくても、もうすでに「周囲とは何かが違う」と、うっすら気づいている状態です。

②自己認識:現状を受け止める

- ②-1:事実と感情を切り分ける心構えをする

- ②-2:現状を見つめる

- ②-3:現状を受け止める

②-1:事実と感情を切り分ける心構えをする

事実はおきた出来事のみ。感情は別物です。

出来事と感情はくっついていることが多い。

おきた出来事と感情を分けるために、私は湧き出る感情を書き出すためのノートを用意しました。

ノートは吐き出した感情を入れるための〈感情BOX〉です。

②-2:現状を見つめる

「今、自分はどんな状態?」と、できるだけ自分を客観視して言葉にします。

頭の中で言葉にできると紙に書き出せるので、いつでも目で見て振り返りができます。

②-3:現状を受け止める

おきた出来事に対して事実だけを見つめて、「今はこういう状況なんだな」と認識します。

ネガティブで醜い感情はバンバン湧いて出てくると思います。

醜い感情を全部ノートに書き出して、〈感情BOX〉へどんどん入れていく。

出来事はすべて事実として分けて書き出します。

書く作業が思考がの流れに追いつかないですが、それでOK。

この作業を積み重ねることで、出来事と感情が目に見えて分けられます。

無理に納得しなくてOK!

③自己受容:ありのままの自分を受け入れる

出来事と感情を別物として視覚的に認識できたら、「今、自分はこういう状態なんだな」と自分を認めます。

現状(境界知能であること)を「仕方ないもの」として受け入れます。

無理に受け入れなくてOK!

自己受容「ありのままの自分を受け入れる」は、私にとって一番難しく感じています。

④自己理解:自分のことを知る

自分の深堀りです。

「自分の特徴や強み」を知るために自己対話をして、自分のことを調べていきます。

⑤行動:試してみる

ステップ①〜④を繰り返していくと《自身の問題点と課題》が明確になっていきます。

明確になった《自身の問題点と課題》をもとに、対策を考えて試してみます。

- 「こうしたら生きやすくなるかも?」と思うことを実践する

- うまくいかなかったら別の方法を試す

- ❶ と ❷ を繰り返す

トライ&エラー!

境界知能の私が思う「こんな社会になったらいいな」

境界知能の人も安心して生きられる

「やさしい社会」になってほしい

境界知能だけでは障害とは認められず、二次障害(病気)になって初めて支援の対象になります。

境界知能の人はいじめや排除の対象になりやすい傾向にありますが、どんなに生きづらくても自分で乗り越えなければならないのが現状です。

境界知能を知らない人はまだまだたくさんいます。

境界知能の認知がもっと広がって、境界知能の人が排除されることなく居場所ができたなら…

病人や犯罪者は減り、「やさしい社会」に少しでも近づくんじゃないかなって思っています。

自分のペースでゆっくり歩く

境界知能であっても、学ぶことはいくらでもできます。

時間はたくさんかかるけど、なにもできないわけじゃない。

だったら、自分のペースでゆっくり歩いていけばいいんじゃないかなって思いました。

いつからでも決して遅くはありません。

コメント